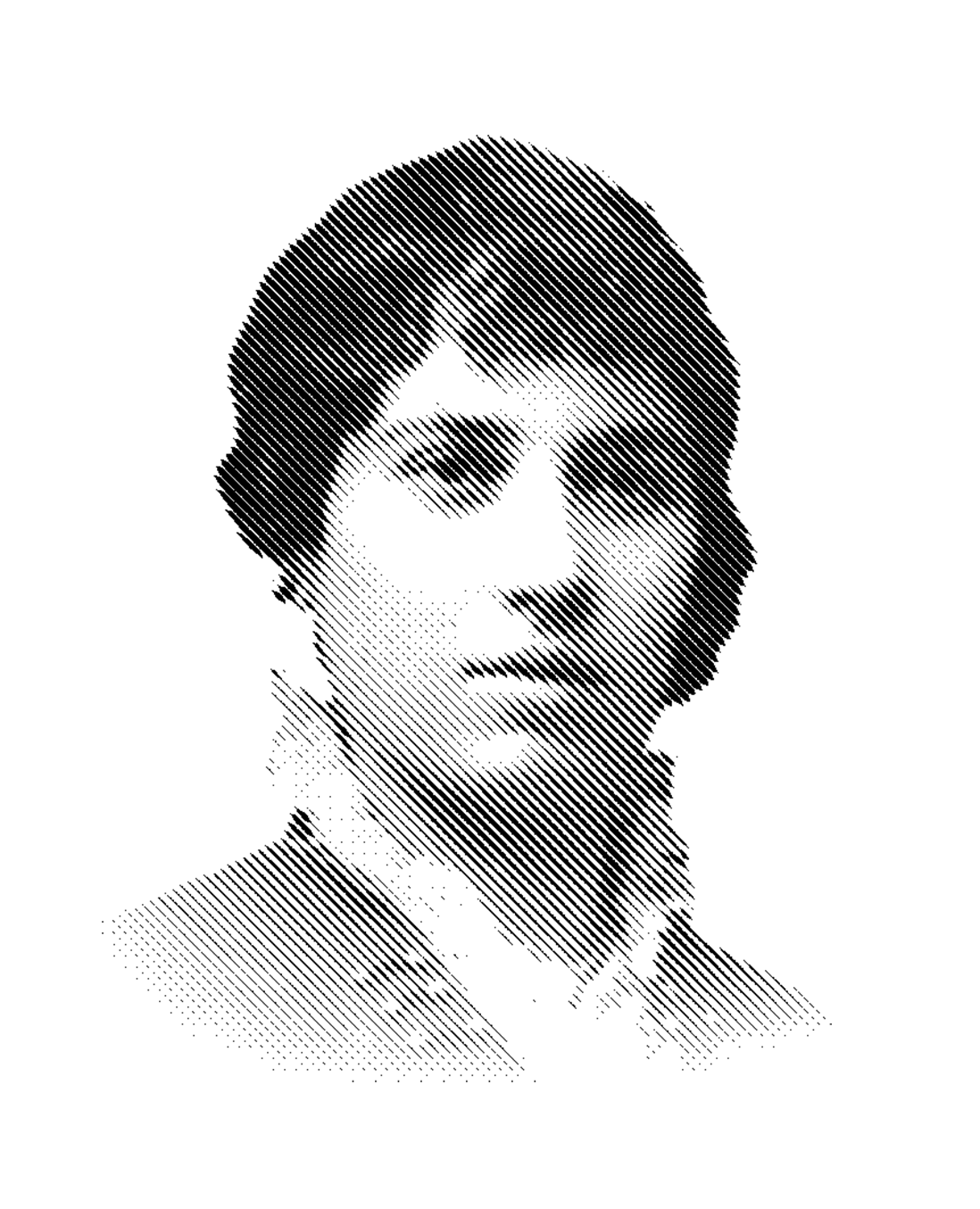

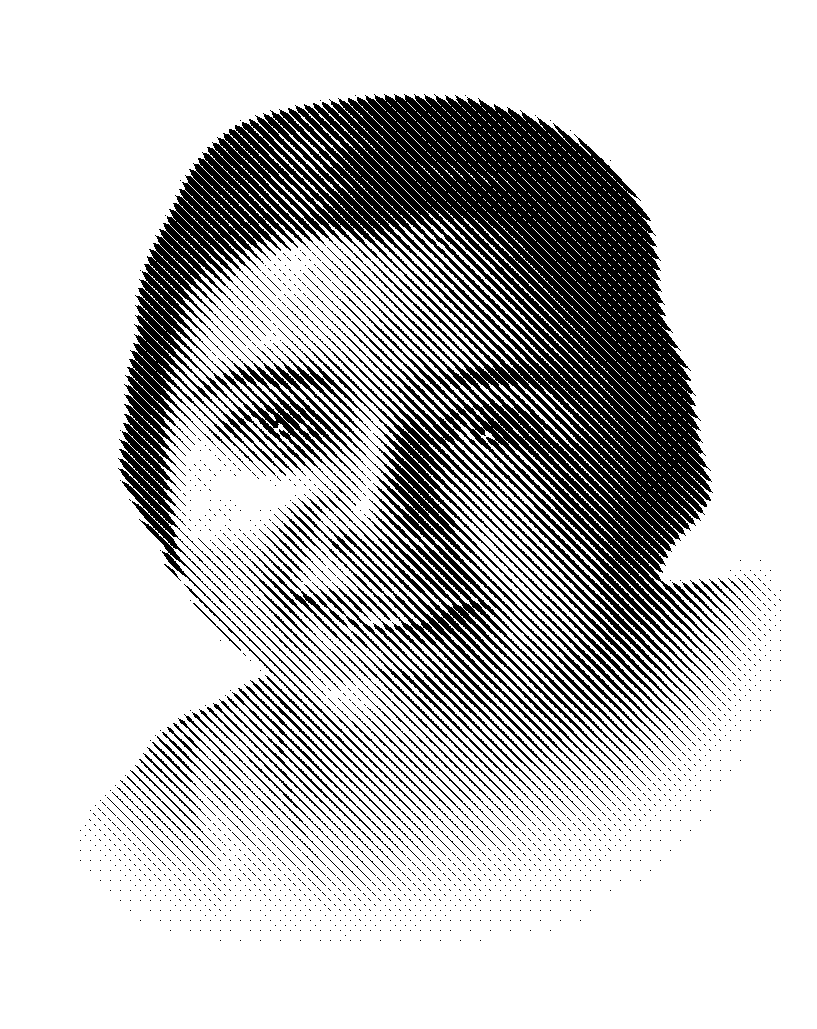

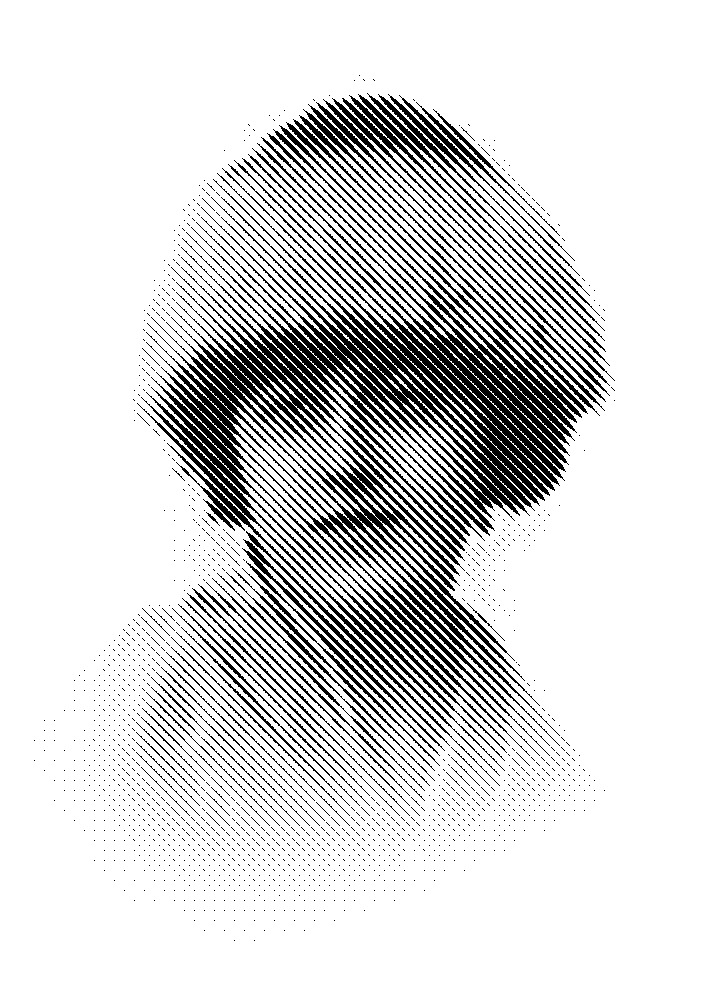

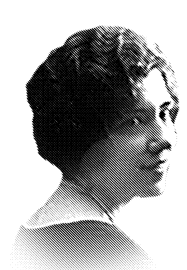

Incluye el legado memorable de cuatro aragonesas cuya voluntad e inteligencia sigue siendo inspiración de cómo ser fiel a la propia convicción interior superando límites culturales, de género y de época: Donaciana Cano Iriarte, Jenara Vicenta Arnal Yarza, Ángela García de la Puerta y Antonia Zorraquino Zorraquino.

Fue a partir de 1868 cuando se admitió en España el acceso de las mujeres a la Universidad, aunque las que querían hacerlo tenían que solicitar autorización legal según la orden de 1888. En 1890 sólo había 15 universitarias. El siglo XX iba a cambiar el destino de las mujeres como género, y su primer tercio supuso la eclosión de la incorporación femenina a las carreras universitarias. El 8 de marzo de 1910 fue publicada en España la Real Orden que autorizaba que las mujeres pudieran matricularse en las universidades libremente, con los mismos derechos que los alumnos varones. La Universidad era la puerta que las mujeres querían abrir y que hasta entonces estaba vetada, para poder acceder a estudios superiores, capacitaciones y profesiones que les permitirían tomar igual el lugar social que demandaban.

La Universidad de Zaragoza era foco de conocimiento y apertura a un mundo que las mujeres iban a conquistar, ya libres de poder acceder a estudios de Química, Matemáticas, Medicina, Derecho, Física y Farmacia. La Universidad de Zaragoza era una de las tres en España que tenían Facultad de Exactas, junto con Madrid y Barcelona. Los estudios de Ciencias en la Universidad de Zaragoza comenzaron en 1874, aunque la primera estudiante femenina en Ciencias en Zaragoza se matriculó en 1915, y fue Donaciana Cano Iriarte, en la Sección de Químicas.

Fue en 1928 cuando se incorporaron las primeras mujeres a las cátedras de Instituto en el área de Ciencias Experimentales (De Excluidas A Protagonlstas: Las Mujeres En La Construcción De Las Ciencias Escolares En España, 1882-1936. José Mariano Bernal Martínez-María Ángeles Delgado Martínez). Las primeras catedráticas de Física y Química de Instituto fueron Ángela García de la Puerta, Jenara Arnal Yarza y Narcisa Martín Retortillo, ésta en Madrid.

A través de remarcar el legado de las mujeres primeras tituladas en Ciencias por Zaragoza, rendimos el homenaje que merece la Universidad de Zaragoza, imprescindible en el desarrollo femenino del siglo XX y especialmente su primer tercio. La Universidad de Zaragoza, una de las pocas que existían en España, era además una de las que mayor amplitud de estudios ofrecía y albergó la presencia femenina con mayor naturalidad y orgullo que otras. En ella se formaron muchas de las más grandes mentes femeninas que innovarían con el tiempo el ejercicio de muchas profesiones esenciales para el desarrollo de la sociedad y muchas de las más importantes investigadoras que han extendido por todo el mundo un legado ya inmortal.

La mirada a las cuatro mujeres que incluye este capítulo es obligada desde el cariño, la justicia de su reconocimiento y la dignidad que no debe olvidarse de lo que nos enseñaron, manteniéndose firmes en su deseo de conocimiento, demostrando que el talento es la única referencia que debe hacerse valer, y sin rencor histórico a pesar de los duros momentos culturales que tuvieron que superar.